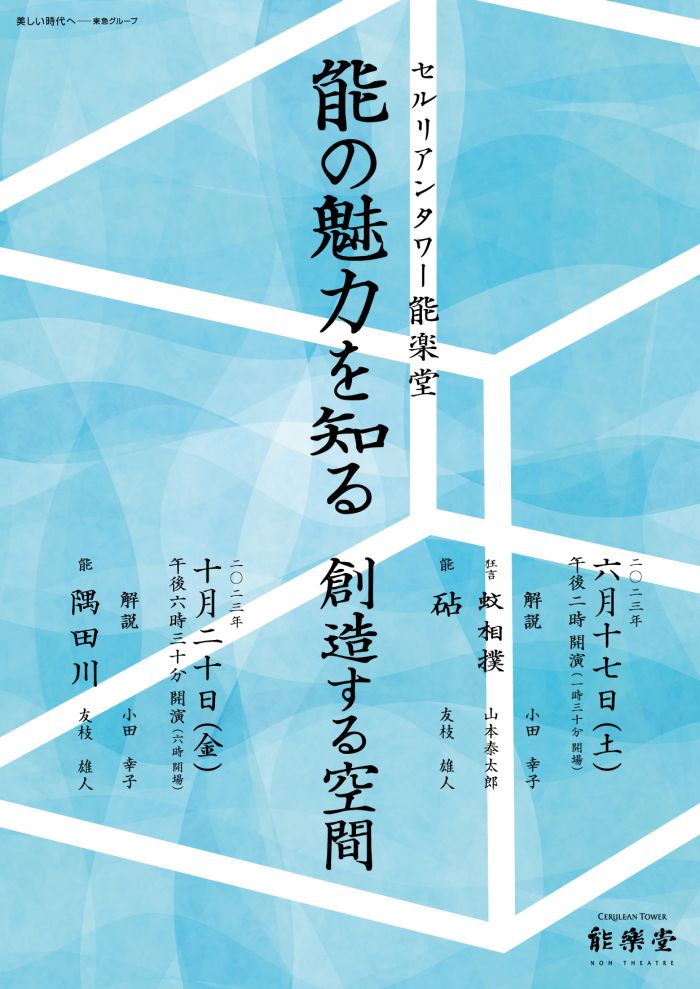

能の魅力を知る

創造する空間-隅田川-

2023年10月20日(金) ※公演終了

「能の魅力を知る」シリーズ、今回のテーマは「創造する空間」。能楽における作り物(舞台で使用する道具、装置)に焦点を当てます。

十月は能「隅田川」の上演。春の頃、隅田川の川辺へやって来た女は都の者でした。子をさらわれ、狂気となってはるばる東国まで来たのです。舟の渡守に対し女は『伊勢物語』や在原業平の古歌を引き、業平は妻を、自分は我が子を尋ねているがその思いは同じだと嘆きます。渡守は、川向うの大念仏は一年前人商人に連れられてきた子が病死したのを人々が回向しているのだと語り、それこそ我が子の梅若丸と判り、渡守は女をその塚に案内します。母の念仏に我が子の声が聞こえ、その姿が幻のように現れますが、夜明けと共に幻は消え失せるのでした。

能楽はほぼ舞台装置を用いません。その中で作り物として出される道具も、竹に布を巻いて組み上げたシンプルな形状ですので、観客の想像力で場面や季節を作り出します。なぜこの道具を作り物として出すのか、あるとないとでは演者、観客それぞれの思う物語のイメージがどう変わるのか。演者が「創造」し観る人々が「想像」する公演をお楽しみください。

*6月17日「砧」公演の詳細はこちら

解説 小田幸子

能「隅田川」

梅若丸の母:友枝雄人

渡守:宝生欣哉

旅商人:宝生尚哉

笛:竹市学

小鼓:成田達志

大鼓:大倉慶乃助

後見:中村邦生、佐藤寛泰

地頭:香川靖嗣