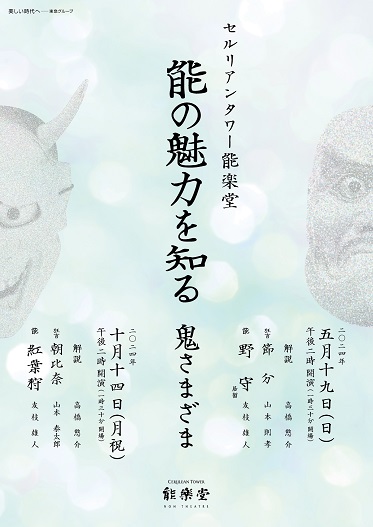

能の魅力を知る 鬼さまざま-野守-

2024年5月19日(日) ※公演終了

能楽の作品に鬼は多く登場します。鬼と言うと恐ろしい姿で暴れる化け物と取られますが、日本では鬼神という言葉通り神として崇拝されたり、また戸隠山の鬼のように、人に危害を与える悪としての存在だったりさまざまです。恐るべき存在でありながら、人々の暮らしと密接に関わっている「鬼」とは何者なのか、文化や民俗上の視点からも紐解いていきます。

能は、「野守 居留」を上演。出羽国羽黒山の山伏が大和国春日野で野守の老人に出会い、このあたりの野守の鏡の池についてその名の謂れは野を守る鬼神の持つ鏡である事、帝の鷹狩りでその鏡が鷹を捜し当てた事などをを聞きます。山伏が塚の前で祈りながら待つと夜更けて野守の鬼神が現われ、鏡に天上界から地獄の底までを映して見せ、それを山伏に与え、再び地獄へと消え行きます。

狂言は、節分の夜に蓬莱の島から日本へやってきた鬼が、一人で留守番をする女に一目ぼれしてあの手この手で口説こうとする「節分」。鬼が口説く場面では室町時代に流行した小唄を謡い舞う、人間臭い行動が見ものです。

*10月14日「紅葉狩」公演の詳細はこちら

解説 高橋悠介

狂言「節分」

鬼:山本則孝

女:山本泰太郎

笛:栗林祐輔

小鼓:成田達志

大鼓:大倉慶乃助

能「野守 居留」

野守の老人/鬼神:友枝雄人

山伏:大日方寛

里人:山本凜太郎

笛:栗林祐輔

小鼓:成田達志

大鼓:大倉慶乃助

太鼓:林雄一郎

後見:中村邦生、狩野了一

地頭:香川靖嗣